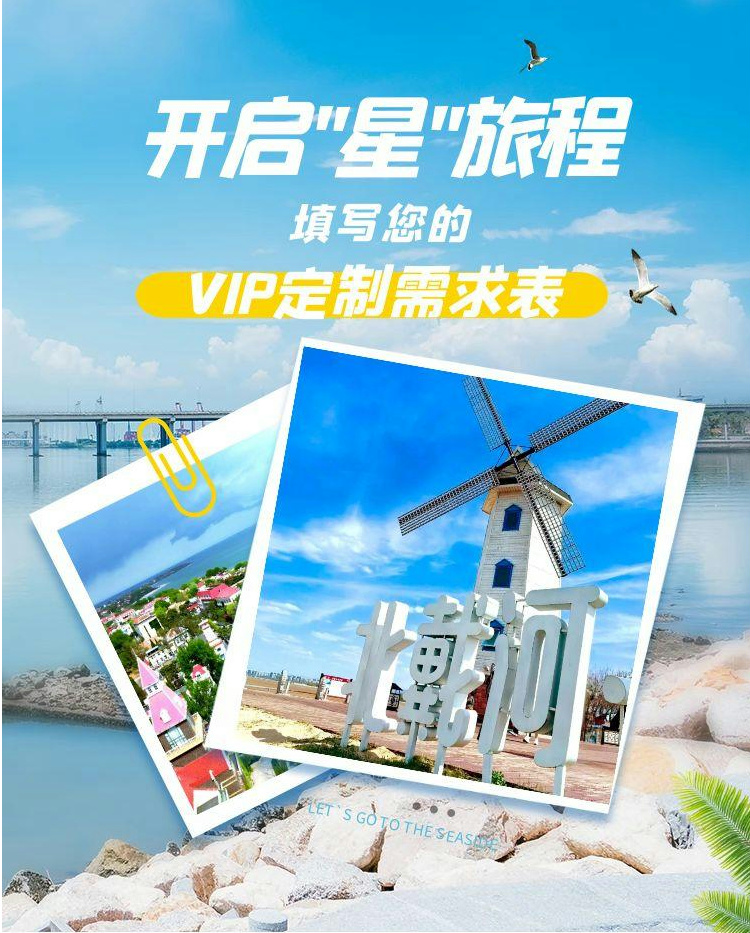

旅游線路分類

外八廟之行宮

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

門票信息: 20元(僅供參考)

外八廟之行宮簡介:

在避暑山莊以北還有須彌福壽之廟的規(guī)模宏偉的建筑群。由于其獨(dú)特的外形和歷史上所承擔(dān)的特殊作用,人們更習(xí)慣叫它班禪行宮。18世紀(jì)下半葉,英國所謂東印度公司插足西藏,當(dāng)時的八世達(dá)賴年幼,六世班禪作為八世達(dá)賴的老師和西藏領(lǐng)袖,對帝國主義插足強(qiáng)烈反感,1779年,他決心動身前往覲見乾隆皇帝。乾隆得知后決定以最快的速度,在避暑山莊附近模仿班禪在西藏居住的扎什倫布寺新建班禪行宮。須彌福壽之廟的修建和六世班禪前來承德,是民族關(guān)系史上的重要事件,展現(xiàn)了西藏與祖國的親密關(guān)系,對于各民族的團(tuán)結(jié)和國內(nèi)的統(tǒng)一安定,起到了積極作用。

在班禪行宮———須彌福壽之廟里,如今依舊供奉著藏傳佛教格魯派創(chuàng)始人、第一世達(dá)賴?yán)锏睦蠋熥诳Π偷乃芟瘛m殢浉壑畯R接應(yīng)過其主人,普陀宗乘之廟卻由于八世達(dá)賴年幼和路途遙遠(yuǎn)等原因,一直沒有迎來它的主人。但在避暑山莊及周圍寺廟門前用漢、滿、蒙、維、藏五種文字書寫的匾額,卻完好見證著中國作為統(tǒng)一的多民族國家的歷史。

寺廟的建筑布局因山就勢,錯落有致,主體突出,金瓦生輝,十分壯麗,充分顯示了漢、藏兩族文化交融的藝術(shù)成就。整體平面呈長方形,周圍石墻環(huán)繞。前部由五孔石橋、山門、碑亭、琉璃牌坊組成,是建筑群的前奏。正門外東西兩側(cè)建有制碑,標(biāo)明各種職銜到此乘馬坐轎的規(guī)定。門內(nèi)碑亭為方3間,重檐歇山頂,下有須彌座臺基。四面開拱門,四出踏步。亭內(nèi)立乾隆皇帝撰寫的《須彌福壽之廟碑記》,下承龜?shù)ǜ?米多,極其雄偉高大,底刻波濤文樣。水族圖案。碑亭之北為琉璃牌坊,琉璃牌坊正北為大紅臺,是該廟主體建筑,氣勢宏偉。高大的墻壁呈深紅色,開窗三層,每層13個。大紅臺內(nèi)部,圍摟三層,共400余間,內(nèi)置佛像。樓內(nèi)西北角有木梯,可達(dá)圍樓屋頂平臺。平臺四角各建方頂小殿一座,南面兩座殿脊是“孔雀吻”,北面兩座是“雙鹿吻”。北邊角殿后部為金賀堂、萬法宗源組成的藏式院落。大紅臺北為吉祥法喜殿,由平臺、群房與大紅臺群樓相連接。大紅臺之東又有東紅臺,后建有生歡喜心等建筑。再北山巔建琉璃寶塔。須彌福壽之廟整體布局,有韻律,有節(jié)奏,和諧統(tǒng)一。

景點(diǎn)數(shù)據(jù)來自 外八廟之行宮